浦城与理学文化的历史渊源

| 2016-04-08 17:03:08 来源: 责任编辑:浦城新闻网 我来说两句 |

分享到:

|

浦城文化底蕴深厚,名人贤哲辈出,与朱子文化更是有着很深的历史渊源。早在宋仁宗庆历(1041-1048)年间,福建第一位登上相位的章得象,官居相位8年,培养侄儿章望之成才,并开始研究理学,成为宋代浦城理学家第一人。号称“滨海四先生”之一,“倡道闽中”的侯官人陈襄曾担任主薄,主理浦城县事时,首先在城关龙头山创建学宫招收当地学子亲自授课,学校颇获盛名,吸引远方几百学子来浦城求学,从此开始研究理学的人日益增多,浦城龙头山学宫成了“理学之窟”。程颢、程颐兄弟创建洛学,我县练绘赴洛阳拜程颐为师后,于宋大观三年(1109)中进士,沉浮州县而不慕荣华,专心研究学问,与杨时常有书信往来并切磋理学,结为学友。杨时师从二程,载道南归后,浦城人黄瑷、萧顗慕名前去求学,与陈渊、罗从彦等为同门学友,成为闽北理学的默贤契友。

如果说朱熹的启蒙老师是朱松,倒不如说是他父亲的先生萧顗。朱松多次到浦城向萧顗求学,宋绍兴六年(1136),朱松赴京任职,正值朝廷多事之秋,朱松将七岁的儿子朱熹母子俩寓居浦城仙阳萧顗家,次年请塾师授教,萧顗则对朱熹进行儒家六经教育,儒家忠孝节义的圣训贤传从小就在朱熹的心里扎下深根,他发愿要成为一名为国效忠,为民造福的贤人。绍兴二十七年(1157),朱熹回到故乡紫阳堂开讲儒学,接受了100多位来自闽北、闽东、福州、莆田的学子求学,浦城人詹体仁、杨与立、杨骧、杨若海、张彦清、叶文炳、章康等人前往求学,为朱熹直接的门生,这批人学成后对理学的传承和朝廷和社会做出了重大贡献。

绍熙五年(1194),朱熹学术被权臣诬为“伪学”被禁止,在朝仅46天的帝王之师被逐出御前经筵,庆元元年(1195)理学被斥为“伪邪之学”,朱熹被列为“伪学之首”,40多名正直贤臣被诬为“伪学之党”,禁止任官,遭贬斥、流放和拘捕,二程、朱熹之学被全面禁止, 朱熹应门人之邀在闽北继续传播儒道理学,至庆元六年(1200)三月,朱熹含冤长逝。

对理学的传承做出巨大贡献的还有浦城仙阳人真德秀。对于当时朝廷的高压,许多学者害怕了、有的甚至变节了,身为青年学子的真德秀却在默默地捍卫朱子学说。由于父亲真嵩的去世,便由母亲吴氏力贫教养,同郡叶圭将他收至家中与诸子共学,并将女儿嫁给他。真德秀拜朱熹的学生詹体仁为师,在理学的熏陶下,他因才华出众和为官清廉正直,爱国勤政、爱民如子,在仕途上奠定了坚实的基础 。尽管他后来身居高位,“官游所至、惠政深洽”,深得朝廷信任,但他忘不了继承发扬儒道理学,他认为程朱理学是济世救国的人间王道,必须坚决捍卫。

宋开禧三年(1207)真德秀升为博士,他上书宁宗皇帝:自权臣专政、以“伪学压忠臣,今宣褒崇名节,示为尚。”后来又以经筵侍读身份,讲明理学治国之道,说动君王,使“党禁”逐渐得以松弛,理学的地位得到提高。朱熹得以彻底平反。宝庆三年(1227)年,朱熹被尊为太师,追封信国公。真德秀继承朱熹学术,他所著的《大学衍义》一书也被历代君王视为圭璧,真德秀为朱熹翻案的不屈不挠精神,受历代朝廷尊崇,宋嘉熙三年(1239)配祀朱熹,明正统二年(1437)从祀孔庙。

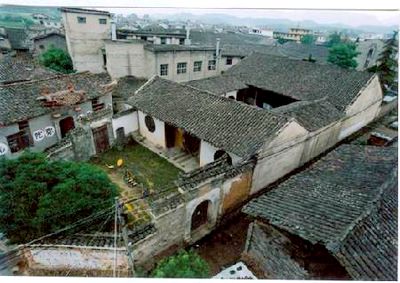

正因为真德秀这样的朱子理学门生,浦城才有“文化发祥之地,夫子过化之乡”,“英才叠秀,理学传芳”之美誉。清乾隆二十八年,朝廷在县城东仙楼山麓建理学十三子祠,祭祀宋代浦城的十三个理学家。 (本报记者) |

相关阅读:

|

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |